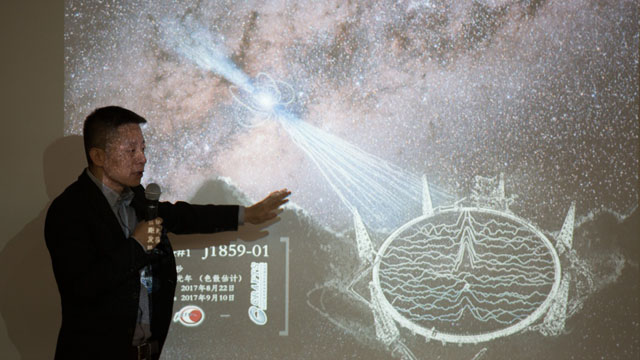

刘纪原(中)领取冯·卡门奖

上一代人,为之艰苦奋斗的事业,在下一代人眼中,往往会被看得平淡无奇,而他们的付出对于时代和历史的进程却意义非凡,并且不可磨灭。

在今年的冯·卡门奖颁奖仪式上,首次出现了一张中国人的面孔,他就是中国航天专家刘纪原。从他缓步走向领奖台的那一刻起,就打破了该奖项自1982年设立以来无一中国人问津的记录。

航天界的冯·卡门奖就如同电影界的奥斯卡奖,是以世界航空航天领域最杰出元老之一——冯·卡门命名的,也是国际宇航科学院(IAA)的最高奖项,用以表彰在航天科学领域取得杰出终生成就的个人。世界各国的宇航专家都为能获此殊荣而骄傲。

对于这份殊荣,刘纪原却一再强调:“这份荣誉是中国的,说明中国人在航天领域取得的成就得到了国际航天界的认可,我只是伴随航天事业成长的一员。”

在接受记者采访时,这位见证航天事业起起落落、历经诸多风雨的老航天人从容、泰然地道出自己获奖后的感受。

“开路先锋”的牵挂

说刘纪原是中国航天事业国际化之路的“开路先锋”绝不为过,因为他经历了中国航天事业改革阵痛的全过程。“我是1984年到航天部的,那时候军品任务锐减,整个航天系统24万名职工的所有费用只有5.86亿元。”刘纪原的一番话道出了上世纪80年代流行的“搞导弹的不如卖茶叶蛋的”产生背景。

“要遵守市场经济的规律,发展民品,用航天技术、运载火箭发射国外的卫星就是一条出路。”刘纪原觉得当时中国自行研制的长征三号火箭已经具备商业发射能力,只是“养在深闺人未知”,是时候推到市场上去闯一闯了。

当年,他曾组织10人小组赴国外调研,还把用中国运载火箭发射国外卫星的计划向李鹏总理进行汇报,并得到支持。此后,航天用贷款进行火箭研制。

从对外承包发射业务的一无所知到第一次目送中国火箭将美国的“亚洲一号”卫星成功送上太空,中国火箭商业发射的历史从此拉开大幕;从为中国长征火箭遭遇困境而“一夜白发”到坚定地推进航天效益工程和国际商业卫星发射服务,中国航天在世界航天发射服务领域站稳了脚跟。

几十年一路走来,这位把毕生心血献给航天事业的老航天人曾经用超乎想象的勇气和毅力经历着常人无法想象的压力和困境,为中国航天事业鞠躬尽瘁。

早已退休的刘纪原对中国航天事业的国际化之路依然牵挂。“巴西资源卫星成功发射是发展中国家之间在高科技领域合作的典范。”悉数中国航天这几年在商业发射、卫星制造、卫星运营服务等国际化经营上的斐然成绩,他颇感欣慰。

由一张照片说起的故事

有一张照片,刘纪原一直珍藏着。

照片里,他眉头紧锁,那是在长征火箭发射遭遇失败并受到国际航天界质疑的时候拍的。他把照片放在自己的办公室,时刻提醒自己,做事要深思,要考虑得周全一些。

上世纪90年代,在中国航天大踏步走向国际市场的时候,对外商业发射遇到了前所未有的困境。几次失败后,刘纪原进行了深刻的反思,同时也促使他下决心狠抓航天产品的质量,进行质量专项技术改造。此后,航天相继出台了一系列的质量管理条例:航天工程管理的“72条”、改进质量管理的“28条”、改进质量问题管理的“双五条”……这些航天人耳熟能详的词汇都是那个时候产生的。如今,这些管理办法不但为航天事业创造了一个又一个“零缺陷”的质量神话,也被国内其他企业争相学习和效仿。

“高强密度发射形势下,更应该严格冷静地对待这件事情。”当谈到此前长二丙火箭失利一事时,他表示:“在新的发展形势下,要不断完善‘双五条’,还要认真落实不能走过场。”

航天布道者的心声

“航天事业最终是要服务于人类的,中国作为航天大国要体现发展中国家在这方面的责任和义务。”现在身兼国际宇航科学院副主席一职的刘纪原如同一位忠诚的布道者,不但全力将中国的航天事业推向世界,更致力于用宇航科学技术造福人类的大业上。

国际宇航科学院(IAA)致力于和平发展宇航科学,是世界各国国际宇航科学合作与交流的一个良好平台。“这里汇聚了全世界各国宇航方面的专家、学者、管理者。”刘纪原介绍道:“中国的加入一方面是为了更多地了解国际航天界发展的动向,也让世界了解中国航天的发展和胸怀;另一方面,中国航天在学到新东西的同时,也应该为世界航天的发展作出自己的贡献。”

78岁高龄的刘纪原并没有离开这片倾注他太多心血的航天沃土,他早就将目光投向了更远的未来。“现在,我还有两件事要做。一件是用航天高新技术提高国家的防灾减灾能力,另一件事就是完成航天发展战略方面的一个课题。”

采访临近结束时,记者读到了这位曾亲身参与中国航天事业改革的决策者心中那份殷切希望。他语重心长地说:“在这条路上,我们才刚刚开始……”(杨蕾)

来源:中国航天报