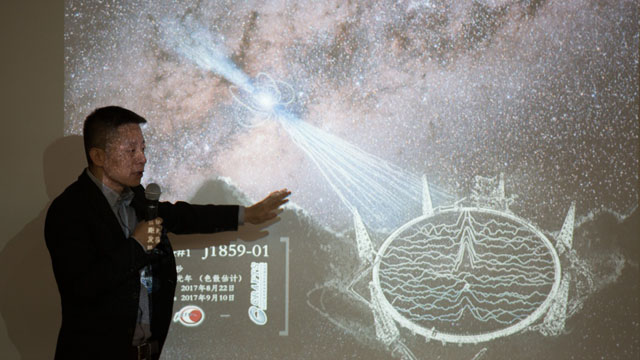

中国空间站构想图

按照中国载人航天工程三步走战略,中国载人航天已驶入高速发展的快车道。“神舟系列飞船已经进入了小批量生产阶段,天宫二号和天宫三号目标飞行器的研制和测试工作也在快马加鞭进行中,我国货运飞船已立项并进入研制阶段。”中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船总设计师张柏楠在接受本报记者采访时表示。

神九、神十进展顺利

我国载人航天工程独具特色,每一艘神舟飞船的任务都各不相同:“神舟五号”圆了中国人千年飞天梦,“神舟六号”实现了两人多天飞行,“神舟七号”实现了航天员出舱,“神舟八号”则突破了空间交会对接技术。

“神舟八号”是一艘具有重要意义的飞船,至此,中国载人航天工程的天地往返运输系统基本定型,这就意味着神舟飞船的技术状态已经稳定,产品可以通用。同时,科学实验都已交由空间实验室为主承担,飞船成为单纯的运输工具,不再承担科学实验任务。

整个交会对接任务要发射三艘飞船,也就是“神舟八号”、“神舟九号”和“神舟十号”。三艘飞船的技术状态完全一致,也就是一次投产了三艘飞船,为未来空间站提供运输系统,连神舟飞船上行载荷模拟的都是将来空间站建设要用的级别。

“神舟八号”已经发射成功,并与“天宫一号”共同实现了我国首次交会对接;“神舟九号”目前正处于大型试验阶段,明年就可以具备出厂条件,届时将根据“神舟八号”任务完成情况确定具体任务;“神舟十号”也完成了整体总装过程,开始测试,到明年下半年也具备发射能力,并将满载3名航天员实现交会对接,验证手动交会对接技术和组合体环境控制。

我国空间站工程目前已经立项,未来神舟飞船可以根据实验安排,每年提供1次~2次载人发射服务,甚至更多。神舟飞船现在已经具备了一年多次发射的能力,这与未来空间站建设和维护的需求相当。

货运飞船呼之欲出

“我国在空间站建设之前,计划通过2次~3次的空间实验室飞行,验证交会对接技术、组合体控制技术,同时还要验证在轨补给技术和载人生保技术。”张柏楠介绍道,空间站的建成运行,除了突破交会对接技术之外,还需要实现两项大的关键技术突破,其一就是在轨补加技术。

一般来说,空间站需要在太空飞行10年~15年,而其运行所需的推进剂、航天员补给、维修更换的设备、科学实验样品等都需要通过地面运送,所以需要有具备一定货运能力的飞船提供各种补给。俄罗斯的“进步号”、欧洲的ATV、日本的HTV都是现役先进的货运飞船。同时,除了货运飞船本身之外,要建造自己的空间站还必须要突破推进剂在轨补加技术。

据张柏楠介绍,正常情况下,推进剂都是靠高压气体从储箱挤压到发动机里,压力可达约200个大气压。但要实现补加,就必须先把气体重新挤回到气箱中,相当于要把已经降得很低的气压提升到200多个大气压。这项工作在地面完成并不复杂,但在太空环境,由于飞船对功耗和重量要求指标非常苛刻,不可能把大型的压气机带上太空,所以推进剂在轨补加就比较难。而且根据方案不同,可能也会遇到油气分离等技术难点,而这些在地面都很难验证。因此,美国从没做过在轨补加,目前只有俄罗斯的“进步号”和欧洲的ATV具备推进剂在轨补加的能力。

我国的货运飞船也要突破这一关键技术。为此,我国计划发射自主研制的货运飞船,与天宫三号空间实验室实现对接并验证在轨补加技术,确保将来空间站飞行推进剂能够不断补充。

目前,我国货运飞船也已经立项并开始研制,而且货运飞船的各项指标也都瞄准国际先进水平,并与国际先进指标相当。

“天宫系列”环环相扣

空间站建设运行过程中,另一项非常重要的关键技术就是载人生保技术。

“天宫一号”开展了电解制氧和水气分离等试验,而到后续天宫三号空间实验室阶段将会验证完整的载人生保系统,测定和验证其工作性能。

张柏楠解释道,我国目前发射的飞行器都是短期飞行,氧气靠高压气瓶提供,二氧化碳靠消耗化学药品吸收,水从地面带,其他废水收集起来弃用。一旦到空间站运行阶段,就要实现长期飞行,而不能依靠这种非再生模式,因为物资消耗量非常大,完全靠货运飞船运输,代价就更大。

所以要实现长期运行,下一代环境控制和生物保障系统就必须舍弃之前的非再生模式,转而聚焦物理化学生命保障模式,实现部分再生。

张柏楠举例说,比如氧气可以靠电解水来产生,电解水则来源于航天员废液。但电解水生成的气体如何在太空失重的环境下跟液体分离开来,也有一定难度。“天宫一号”就要试验电解制氧的核心技术,而通过载人生保技术,效益也是非常显著的。

以航天员的饮用水为例,一个航天员一天一般需要2.5公斤~3公斤的饮用水,如果全靠地面运送,每天仅是3名航天员的饮用水就要七八公斤,加上水箱可能达10公斤。而通过收集冷凝水再过滤提纯的方式为航天员提供饮用水,每天的消耗量也就1公斤左右,甚至更低,这将大大减少飞船上行载荷的要求。(刘斐)

来源:中国航天报